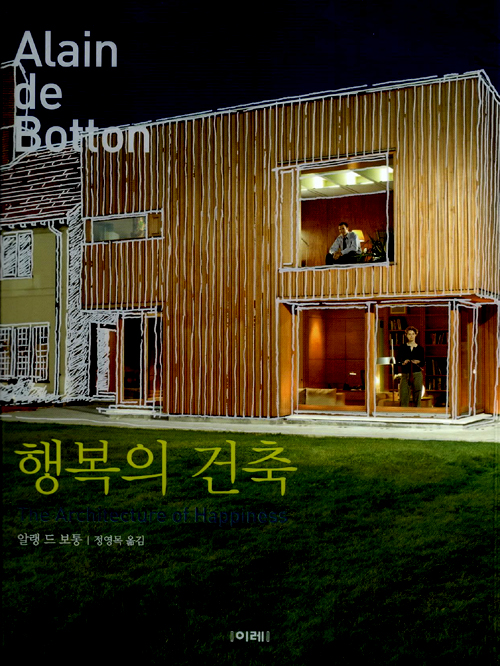

알랭 드 보통 (지은이), 정영목 (옮긴이) | 이레

<왜 나는 너를 사랑하는가>, <여행의 기술>, <키스하기 전에 우리가 하는 말들>의 작가 알랭 드 보통의 2006년 신작. 사랑, 문학, 여행, 철학 등의 영역에서 그 특유의 명민하면서도 유쾌한 글쓰기를 해왔던 그가, 이번에는 건축을 이야기한다.

우리 삶과 불가분의 관계에 있는 공간, 그 공간을 기능적이면서도 아름답게 구축해내는 건축. '실용적인 동시에 예술적인' 특성을 지닌 건축의 독특한 영역에 위치에 대한 드 보통의 파악은, '건축이 어떻게 인간의 행복을 증진시키는가'에 대한 성찰로 이어진다.

"건물은 말을 한다. 그것도 쉽게 분별할 수 있는 주제들에 관해 말을 한다. 건물은 민주주의나 귀족주의, 개방성이나 오만, 환영이나 위협, 미래에 대한 공감이나 과거에 대한 동경을 이야기한다." - 본문 77쪽에서

우리가 감탄하는 건물은, 여러 방식으로 우리가 귀중하다고 여기는 가치들을 상찬한다는 것. 즉 이런 건물은 재료를 통해서든, 형태를 통해서든, 색채를 통해서든, 우정, 친절, 섬세, 힘, 지성 등과 같은 긍정적 특질들과 관련을 맺는다는 이야기다.

결국 건축이나 디자인 작품을 아름답다고 말하는 것은 그것이 우리의 번영에 핵심적 가치를 표현한다는 드 보통의 말은, 우리 개인의 이상이 물질적 매체로 변용될 수 있다는 사실을 보여준다. 그리고 이것은 행복과 외부 세계와의 관계에 대해 새롭게 살펴보는 계기를 제공한다.

전문적인 건축사 책이나 이론서가 아닌, 해박한 미술사 지식과 균형 잡힌 시각으로 인간이 건축에서 얻는 행복에 대해 말하는 책이다. 건축사에서 중요한 위치를 차지하는 건물들에 얽힌 이야기부터 건축의 주요 미덕들(질서, 균형, 우아, 일치, 자기인식)에 이르기까지 건축의 이론과 실제를 부담 없이 읽어 내려갈 수 있다.

-이하 리뷰

내가 올림픽공원에 테니스를 치러 다니던 시절, 가는 길에 은빛 찬란한 건물이 한 채 있었다. 이름하여 엠마뉴엘 교회인데, 교회라는 이름보단 캐슬이나 왕궁 같은 단어가 더 어울려 보였다. 교회를 짓는 데 들어간 돈도 어차피 교인들의 돈, 그 돈으로 어려운 이웃을 돕는 대신 저렇게나 화려한 건물을 지을 필요가 있을까 회의에 빠졌었고, 그 뒤부터 엠마뉴엘 교회는 내가 종교를 비판하는 주된 레퍼토리가 되었다. 하지만 알랭 드 보통의 <행복한 건축>을 읽다보면, 사람들이 왜 그런 짓을 하는지 이해하게 된다.

“우리 자신이 작고 못난 만큼 그 반대로 강하고 숭고한 존재 앞에 무릎을 꿇고 그 존재를 섬기고 싶은 독특하고 당혹스러운 욕구....딴 세상 같은 벽과 레이스 같은 천장의 목적은 아무리 맨송맨송한 가슴이라도 형이상학적 떨림을 그럴 듯한 느낌으로, 아니 저항할 수 없는 힘으로 받아들이게 하는 것이었다·(119-120쪽)”

박식함을 주무기로 하는 드 보통은 이 책에서 건축에 대한 자신의 해박함을 유감없이 발휘하며, 그의 다른 책을 읽을 때처럼 내 자신이 아는 거 없고 못난 만큼, 박식하고 글 잘 쓰는 존재 앞에 무릎을 꿇고 저자를 섬기고 싶은 당혹스러운 욕구를 느끼게 했다. 그의 책을 읽다보면 줄곧 “아, 정말 그래!”라고 감탄하게 되는데, 예를 들어 “우리가 아름다운 것들에 가장 민감하게 반응하는 것은 우리 인생이 여러 가지 문제로 가장 심각할 때일지도 모른다”는 그의 말은 왜 시험 때면 그토록 날씨가 좋고 놀만한 게 많은지를 설명해 준다.

이 책을 읽은 벅찬 감격을 다른 이에게 전하고픈 마음을 우리는 인지상정이라고 부른다. 내가 책을 다 읽어 갈 때 쯤 이 책을 한권 더 주문한 건, 건축을 하는 친구에게 선물하고자 하는 기특한 마음에서였다. 하지만 이 책을 들고 있는 내 모습을 본 친구는 벌컥 화부터 냈다.

“넌 이래서 안돼. 니가 이 책 하나 읽는다고 해서 건축에 대해 다 알 것 같아? 내가 이십년을 넘게 해도 잘 모르겠는데? 너는 이 책을 다른 사람에게 아는 척이나 할 용도로, 즉 자기과시를 위해 읽으려는 거야.”

난 그에게 주려던 책을 다시 가방에 집어넣었다. 다른 면에서는 참 괜찮은 친구인데, 왜 가끔 저럴까 곰곰이 생각을 해보다, 에라 모르겠다 싶어 술만 마시다 집에 왔다. 책을 읽는 목적은 사람마다 다르며, 아는 척이나 할 용도로 읽는다고 해도 뭐 그리 나쁘겠는가? 내가 책을 읽는다고 그에게 자랑한 적도 없는데 말이다. 아무튼 그 친구의 말처럼 <행복한 건축>을 읽긴 했지만 건축에 대해 내가 아는 건 별로 없다. 하지만 이 책을 읽는 동안은 정말 행복했고, 가끔씩 이 표지를 볼 때마다 그때의 행복감이 되살아난다. 이렇다면, 이 책을 한번 읽는 것도 나쁜 건 아니지 않을까.