유럽대륙을 단일한 정치체로 통합시켜 앵글로색슨(영국제국과 미국) 그리고 소련이라는 거인을 상대로 제3의 축으로 삼아야 한다는 생각은 의외로 히틀러의 유럽대륙 정복과 함께 구체화되었다고 한다.

1941년 베를린 회의에 참석하기 위해 독일을 방문한 이탈리아의 외교관은 독일의 승리를 축하하면서, 독일의 주도로 유럽을 “앵글로색슨”으로부터 지켜야 한다고 지적한 바 있다.

레몽 아롱은 2차대전이 끝난 직후 전쟁 전이나 전쟁 후에나 유럽통합을 외치는 자들이 많다고 이야기하면서, 심지어 이를 주장하는 사람들 중에는 나치에 부역할 때에도 유럽을 외쳤다고 지적했다. 그렇다고 해서 유럽통합을 부정적으로 보기보다는 이게 대륙의 운명이라는 투로 이야기했다.

이와 관련해서 아주 재미있는 책 두 권이 있다.

하나는 2019년에 출간된 영국 브랜던 심즈 교수의 “세계사로 보는 히틀러 평전”이다. 저자는 히틀러가 유대인에 대한 증오나 소련에 대한 적개심보다 앵글로색슨에 대한 열등감에 더 크게 영향을 받았다고 주장한다. 히틀러의 궁극적 목표는 거대한 영미권에 필적하는 대륙세력을 건설하는 것이었다고 말이다.

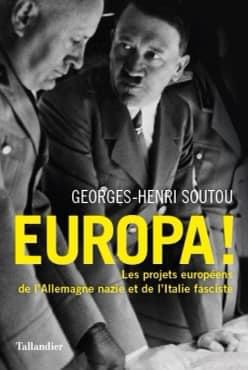

두번째 저서는 지난 달 막 출간된 신작이다. 프랑스의 외교사 전문가 조르주 앙리 수투 교수가 저술한 책으로 제목은 “유럽: 나치독일과 파쇼이탈리아의 유럽통합 프로젝트”이다. 저자는 독일, 이탈리아, 그리고 심지어 프랑스(비시정부)가 구체적인 계획을 갖고 유럽통합에 진지하게 임했다는 것을 보여준다. 이들은 지중해/북아프리카/중부유럽 권역을 하나의 거대한 정치적-경제적 권역으로 묶어 영미세력에 대항하는 블록으로 만들고자 했다.